静岡の未来を考える、ふじのくに地球環境史ミュージアム

「地球環境史」をテーマとした静岡県立博物館

静岡県の博物館「ふじのくに地球環境史ミュージアム」。自然環境の変動を時間と空間で捉え、過去を知ることで、未来の地球環境変動を予測し、人類の自然とのかかわり方を見せる、「地球環境史」をテーマにしている博物館だ。

「移動ミュージアム」や地域の学校との連携を積極的に進め、県内外の多くの人に地球環境についての理解を深めてもらうように取り組んでいる。

同博物館のイベント担当として活躍する青嶋健太郎さんに博物館職員の仕事やミュージアムの取り組み、現在開催中の企画展「全地球史」について話を聞いた。

また、地球環境史ミュージアムでは、季節ごとにさまざまなイベントが催されている。今回、ふじミュー秋のイベントの「セイタカアワダチソウで染めよう」の講師を務めた長谷川望さんと「秋のミュージアムエコロジー~旅をするチョウ~」の講師を務めた坂田尚子さん、吉村有加さん、山根真智子さん、日江井香弥子さんを取材した。

【「ふじのくに地球環境史ミュージアム」取材班】

博物館職員の仕事

――博物館職員の仕事について教えてください。

青嶋:博物館職員は、博物館の機能によって、大きく四つの分野に分けられます。

まず一つ目が「調査研究」です。歴史の博物館であれば、遺跡の発掘調査。ふじのくに地球環境ミュージアムのように生物系の博物館であれば、主にフィールドワークを行います。

二つ目が「収集保管」。標本を集めたり、寄贈を受けたりすることもあります。例えば、鹿の死体があると報告を受けたとき、現地に受け取りに行き骨の標本にします。最近では、熊の死体を提供されたこともありました。

ミュージアムの展示スペースは、建物全体の3分の1くらいです。残りの3分の2は全部収蔵庫になっています。収蔵されているものは、魚の標本(液浸標本)、剥製の標本や、岩石標本などがあります。

間近で見ることのできる動物の標本たち

三つ目は「展示と情報発信」。標本をあるテーマに従って展示しています。最近の企画展では、南アルプス、昨年であれば米などをテーマに年間何回かにわけて開催します。

四つ目は「教育普及」です。講演会やイベントを企画、開催することで、来館者の方に地球環境について、興味を持ってもらおうと情報発信を行っています。

移動ミュージアムの魅力

――ミュージアムの特徴の一つでもある移動ミュージアムについての具体的な取り組みや人気の秘訣を教えてください。

青嶋:移動ミュージアムは、ミニ博物館とミュージアムキャラバンの二つに分かれています。どちらもコンセプトとして、県内でも気軽に来られない遠方の小中学校向けに教育普及、自然環境について考えてもらいたいということで始めたものです。

ミニ博物館は、公共施設を対象とした貸出の出張展示で、標本箱と解説パネルを展示します。12テーマから展示する内容を選ぶことができ、車で搬入し、展示品を貸出・返却という形になっています。

MARK IS 静岡でのミュージアムキャラバン展示の様子

ミュージアムキャラバンは、展示する内容には、五つのテーマがあります。学校の空き教室の一室などを使って展示するのですが、博物館に来たかのような感覚を味わってほしいため、デザインや照明にも力を入れています。最近では、MARK IS静岡、ららぽーと磐田で出張展示を行いました。どちらもビジュアル面だけでなく、博物館として初めてのアイディアだと思うので、そこが評価されている点なのでは、と思います。

――デザイン性のことに関して、廃校になった校舎をリノベーションしたということですが、工夫した点や学校ならではの良かった点はありますか?

展示室3 駿河湾にすむ水生生物の展示に学校机が使われている

青嶋:学校の雰囲気を少し残すような工夫をしています。机の天板を何枚も積み重ねて使用したり、黒板を使って解説をしていたりしています。展示スペースは、教室という展示室としては少し狭い空間を活用し、教室ごとにテーマが完結しているようにしました。まるっきり変えるわけではなくて博物館にはあまりない、親しみやすさを感じてもらうための工夫を凝らしています。

――イベントを考える際に大切にしていることは?

青嶋:僕はイベントを取りまとめる側なので、事務員発でイベントを企画することは少ないのですが、季節のイベントや無料開放の日に合わせて、小学生向けの教育普及を目的としたイベントを企画しています。一方で、大人の方にも楽しんでもらいたいなっていう思いもあって。

僕は、学芸員ではないため、専門的な内容のイベントはできませんが、少しでも来場者の方に楽しんでもらえるような企画を考えています。

注目展示、地球家族会議と企画展「全地球史」

――このミュージアムの力を入れている展示やおすすめの展示を教えてください。

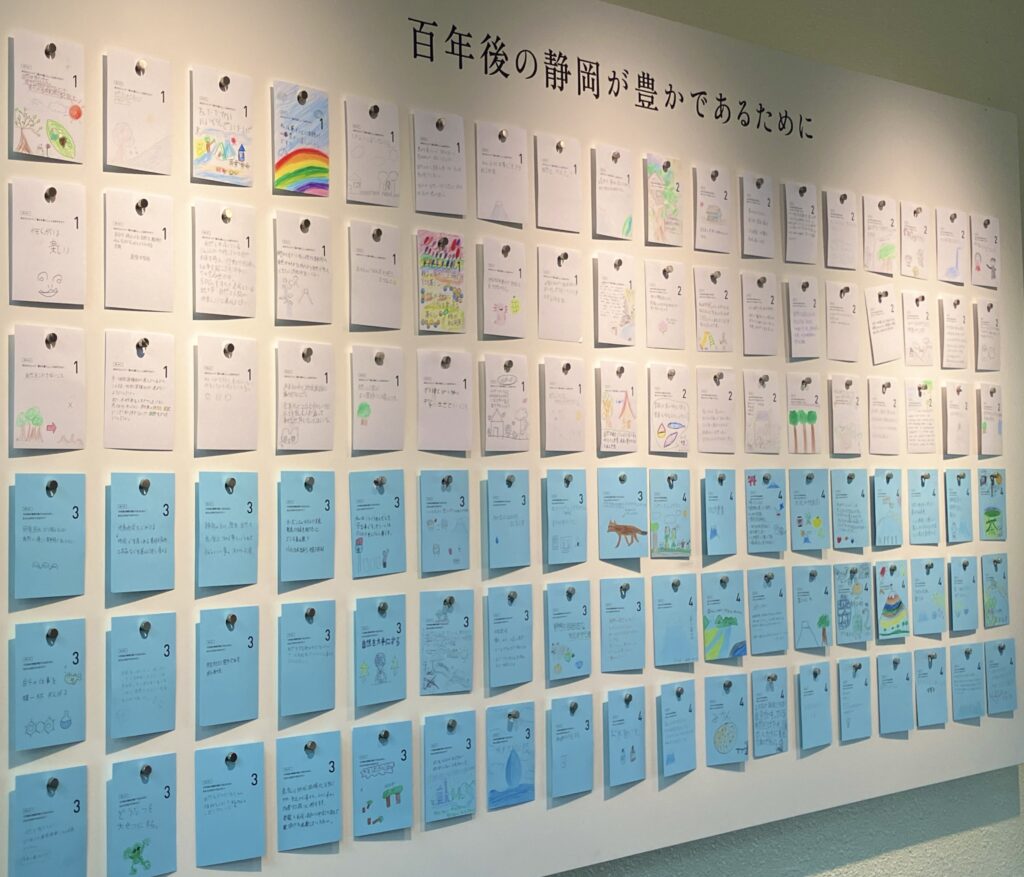

展示室10 地球家族会議の後に書かれたカードを見ることができる

青嶋:まず、対話型展示でもある「地球家族会議」があります。展示室9・10で来館者の方と一緒に20分のミニ講義のような形式で行います。計八つの地球環境リスクの内一つをテーマとして取り上げ、ミュージアムインタープリターという講師の方と一緒に考えていきます。講義を行ってくれる講師の方々の中には、静岡大学の授業を担当されている方もいるので、静大生の方は、知っている人もいるかもしれません。講義の後、考えたことをカードに書いてもらい、それらも展示しています。他の人の意見も見ながら、新たな発見や考えにつながればいいと思っています。

また、有料企画展という展示にも力を入れており、昨年12月14日から始まっている企画展「全地球史」という原石標本の展示もおすすめです。ふじのくに地球環境史ミュージアムは「思考するミュージアム」をコンセプトとしています。展示を見て、考えながら、驚きや発見を大切にしてほしいと思います。

あおしま・けんたろう ふじのくに地球環境史ミュージアム 企画総務課。事務員としての仕事に加え、イベントや広報などの企画の手配を担当。

秋が来た!鮮やかに染まる自分だけのバッグ

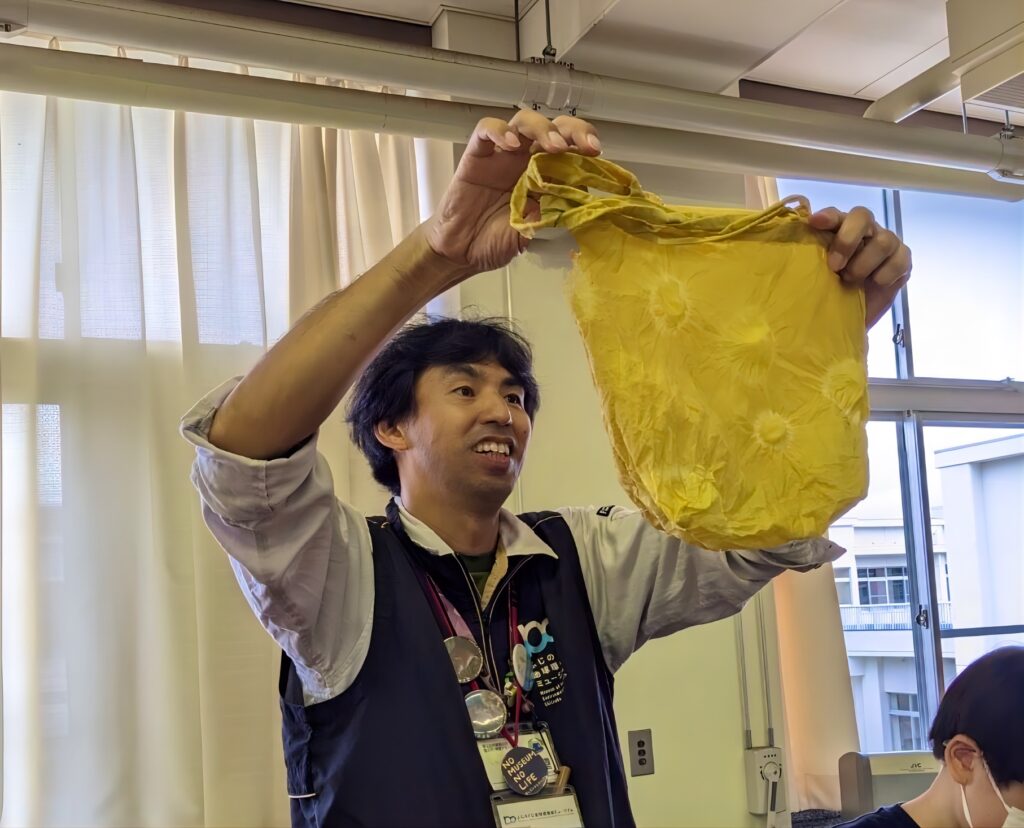

ミュージアムサポーターの長谷川望さんが講師を務めるセイタカアワダチソウのイベントには、5~6組の親子が参加した。このイベントは、外来生物として問題になっているセイタカアワダチソウを使って、自分だけのマイバッグを染めるというものだ。

セイタカアワダチソウの採取の様子

はじめに、草木染の染料となるセイタカアワダチソウを採取に行った。その際、茎を使ったやり投げ遊びなど、子どもたちを楽しませる工夫が随所にみられた。楽しくなりすぎたあまり、自分の背丈を優に超える大きな茎を持ち帰る子もいたほどだ。「子どもなりの感性や視点を、自然のもので遊ぶことによって広げてほしい」と長谷川さんは語った。

模様を考えているときや、染めている最中は、子どもだけでなく大人も童心に返ったように作業を進めていた。染める作業の合間には、セイタカアワダチソウについての学習が行われ、自分たちが手にしたものをすぐに学習することで、さらに興味関心が高まったように感じられた。参加者は自分の染めあがった作品を紹介しあって、大事そうに持ち帰った。参加した子どもの1人は「ミュージアムが大好きなので、バッグにバッチを付けてもう一度来たいです」と笑顔で答えてくれた。

セイタカアワダチソウで染色したバックを見せる長谷川さん

「足元の自然を見てほしい」そう語る長谷川さんは、身近なセイタカアワダチソウを今回のイベントに用いることで、外来種の問題提起だけでなく、自然に触れて楽しく学んでほしいという思いで今回のイベントを企画した。

最近は、家で遊べるゲームの普及や習い事、治安の悪化などの要因で、外で遊ばない子どもが増加してきている。「意図的に自然に触れさせる機会を設けることが必要になってきている。今は博物館ぐらいしかその役割を担えていないけれども、今後は行政機関の援助を通して、保育施設や貧困世帯にもそのような機会が増えればいいな」と語ってくれた。

大きなことに目が行きがちだが、長谷川さんは「足元を見れば、遊びのネタがいっぱいある。自然に触れる遊びで心を豊かにしてほしい」と次世代の子供たちにメッセージを述べた。

はせがわ・のぞむ 富士市出身。ふじのくに地球環境史ミュージアムサポーター。NACS-J 自然観察指導員。富士市環境アドバイザー。子どもたちとの自然遊び・自然観察が大好き。野ネズミを専門としているため、あだ名は「ハセチュー」。

アサギマダラと共に学び、体験する。秋のミュージアムエコロジー

自然とのふれあいを通じて地球環境、生物について学ぶイベント「秋のミュージアムエコロジー」。イベントの講師である、坂田尚子さん、吉村有加さん、山根真智子さん、日江井香弥子さんにインタビューを行った。

このイベントでは、旅するチョウである、アサギマダラについて体験を通して学び、ミュージアムの敷地内を回り、花に訪れた昆虫の観察をした。「今年の夏の暑さでアサギマダラの数が減少したと聞きますが、それでも蝶の生態に関心を持つ方々は増えてきているんです」と坂田さん。こうした取り組みから、自然環境への理解が広がり、地域の教育の場としても活用されている。

インタビューでは、アサギマダラに関するエピソードや、現在進行中のイベントについても聞いた。また、子どもたち向けに行われるSTAEM教育プログラムの取り組みや、思いが詰まったイベントについて聞いた。

――今回、アサギマダラをテーマにした活動を行った理由についてお聞きしたいのですが、何かきっかけがあったのでしょうか?

駐車場横の畑、秋の七草が植わっている

◆実は、今日見ていただいた場所、駐車場横の畑にはアサギマダラが好む花である、フジバカマがなかったんです。しかし、ミュージアムの裏山の中にフジバカマが生えていて、そこでアサギマダラに出合ったことがきっかけなんです。それがあったので、「これは面白い」と思い、もっと知ってもらおうという気持ちになりました。ですので、ただの観察会にとどまらず、参加者に学んでもらい、実際にアサギマダラを見てもらうという形にしようと思ったんです。

――イベントを作成するにあたって、どのような点を工夫されていますか?

実際のフジバカマを観察する様子

◆科学(Science)、技術(Technology)、工学(Engineering)、芸術(Art)、数学(Mathematics)の五つの視点も持つSTEAM教育というものを取り入れています。博物館の訪問者層が低年齢化している中、低年齢層の子どもたちに向けたプログラムが求められています。

STEAM教育では、体験学習を重視しています。子どもたちが積極的に活動し、自分で気づきを得ることが重要です。

そのため、学校の授業とは異なり、博物館では本物に触れながら学ぶことができる点が大きな魅力です。こうした観点を取り入れた観察会や学びの場を提供することで、自然の大切さを実感してほしいです。子どもたちにとっても親しみやすい内容となるよう工夫しているため、親子で博物館に来てもらい、子どもたちに体験を通じて学び、気づきを得てもらいたいです。

取材班は村上太洋、山中萌子、福井はるの、丹下正太(いずれも静岡大学「地域メディア論Ⅰ」履修生)。

メモ

【ふじのくに地球環境史ミュージアム】

自然豊かな森に囲まれた廃校を再利用した静岡県駿河区大谷にある博物館。霊峰富士を中心に、“ふじのくに”周辺に広がる豊かな自然の実態と成り立ちを調査研究するとともに、その証拠となる自然史資料を収集保管し、次世代に継承していく役割を担っている。現在、企画展「全地球史」開催中。(2025年3月23日(日)まで)

「ふじのくに地球環境史ミュージアム」概要

・開館時間:10:00~17:30(最終入館17:00)

・休館日:毎週月曜日(月曜日が祝日の場合は次の平日)、年末年始

・アクセス

JR静岡駅北口バスターミナル8番乗り場より、美和大谷線「ふじのくに地球環境史ミュージアム」行き(幕番号37 38)に乗車、終点下車。(所要時間約30分、運賃:大人450円)

車でお越しの方 駐車場無料

・バス・障害者等専用駐車場:大型バス5台、障害者用等21台

・一般駐車場:乗用車169台

・料金

一般(個人)300円、一般(団体200円)、大学生以下70歳以上(無料)

・所在地

〒422-8017静岡県静岡市駿河区大谷576

・電話:054-260-7111 Fax:054-238-5870

・公式ホームページ

ふじのくに地球環境史ミュージアム Museum of Natural and Environmental History, Shizuoka