静岡大学就職支援室と考える、就活成功のヒント

ほとんどの大学生が避けたくても避けては通れないもの、それが就職活動である。今の時代、転職が当たり前になっているとはいえ、民間企業にしろ公務員にしろ、俗に「新卒カード」と呼ばれる最初の就職先は、人生を大きく左右する重要なものだ。われわれ静大生の就職はどうなっているのか。静岡大学就職支援室の萩原孝哉さんにインタビューを行い、静大生の就活のリアルを聞いた。

【「就職支援室」取材班】

1カ月のタイムラグ

「静岡大学のような地方国立大学と都心の大学との間には、就職活動におよそ1カ月のタイムラグが発生している。だからこそ静大生には就職支援室のような学内リソースを有効活用してほしい」と萩原さんは語る。冒頭からわれわれ静大生にはショックな言葉である。この言葉の背景には、地方国立大学と都心の大学とで受ける刺激の差があるという。

たいていの地方国立大学ではその大学がその地域においてトップであり、近くに同レベルあるいはそれ以上のレベルの大学がほとんど存在しない。それに対して都心では、多種多様な大学が数多く存在する。このような周囲の大学数による環境の違いが、「就職活動においても地方国立大学の学生には、就活の感度の鈍りを誘発している」と萩原さんは言う。

というのも、都心の大学では多くの他大学生が集まるインカレサークルなどにより、自分の大学だけでなく、他大学の学生と交流することで、就職関連の情報を比較的容易に入手できる。現代社会において持っている情報の量の大小が、就活においても差が出てしまう。つまり、「就活という情報戦」で、地方国立大学の学生は都心の大学の学生に比べタイムラグを埋める動きを強いられることになる。これが萩原さんの言う「1カ月の差」である。

就職支援室内の様子

リソースの活用

ではその差を埋めるためには、地方国立大学の学生は何をすればいいのか。それが学内リソースの有効活用だ。萩原さんはこう話す。「例えば味の素という会社。この会社が何をしているのか、なんとなくはわかると思うけど、味の素が作っている製品(ABFという層間絶縁材)がないと半導体ができないっていうのはほとんどの人が知らないよね。コロナ禍の影響でオンラインで情報収集を行うことが増えたけれど、それでは企業の表面のことしかわからない。企業のことを深く知るには、例えば仕事内容や働いている人を肌で感じた方がいいと思う」

そういった企業に関する「生の情報」を得るためのイベントを就職支援室ではたびたび行っている。例を挙げると、昨年の12月5日に開催された企業研究セミナー。これは社会人3年目以内の静大OB、OGを招き、彼らの会社の魅力や選考対策について知ることができる、46社もの県内企業が参加するイベントだ。

この他にも就職支援室では定期的に企業を招いたイベントを開催している。「興味があるイベントがあれば積極的に参加するのがいいだろう。インターネット上で得られる情報もいいが、やはり実際に企業に勤めている人からしか得られない貴重な情報はインターネットに散乱する表面上の情報と比べて質が高い」と萩原さんは話す。

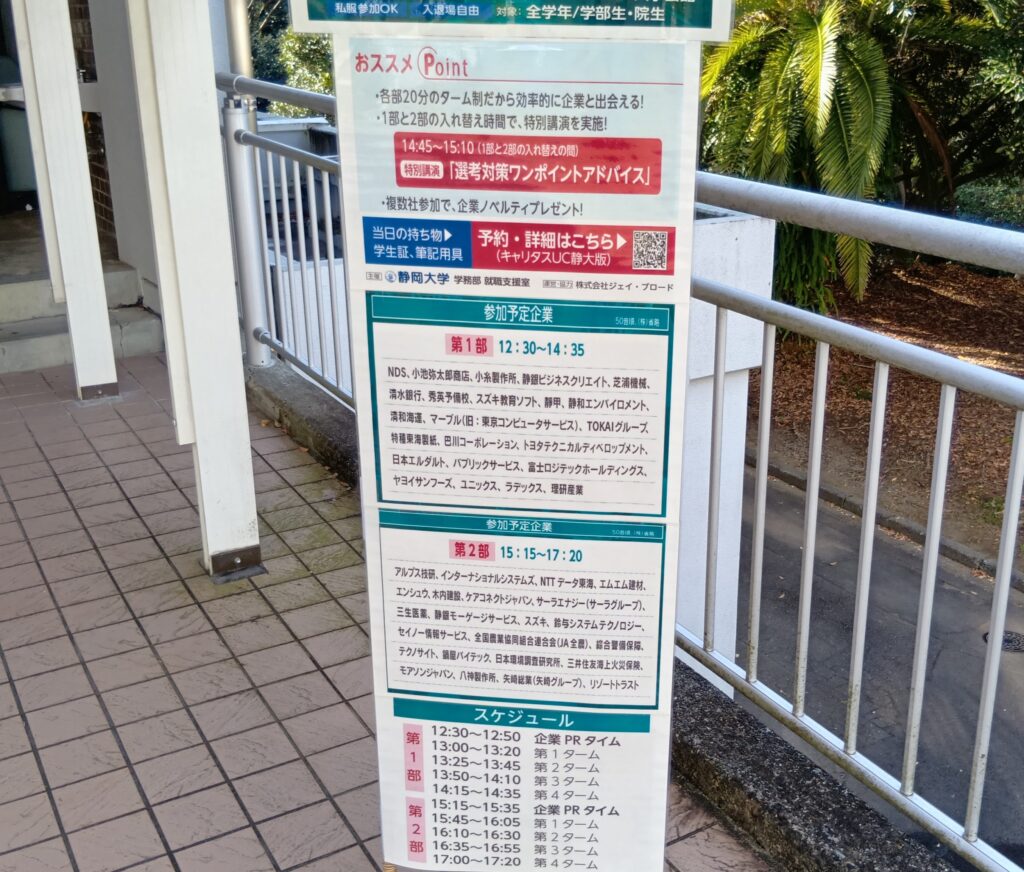

第二食堂横に掲載された企業研究セミナーの告知看板

「ガクチカ」対策

また、就職活動をする上でほとんど全ての学生が苦労するであろう「ガクチカ」、要するに学生時代に力を入れたこと。これについて萩原さんは、「みなさんの人生における大学の立ち位置と同じ」だと語る。例えば大谷翔平選手。萩原さんは彼について「日本のプロ野球はアメリカのメジャーリーグに行くための通過点であり、明確な目標のために野球をしてきた人」だと解釈している。大学生にとって大学とは「入れてよかった」というものなのか、それとも「●●がしたいという目的で大学に入った」というものなのか。

だが、大谷選手と同じように明確な目標があり、学業も、スポーツも、サークルも全力でやっていましたと言い切れる人はなかなかいないのではないだろうか。1年次、2年次に授業・部活・サークル・ゼミ・アルバイトと大学生活をおう歌してきた人が、3年次にいざ就職活動を始め、エントリーシートを書こうとなったとき、話のネタにはたと悩む。これは学生が陥りやすい状態だという。そこで役立つのが就職支援室だ。

みなさんは「ジョハリの窓」という言葉をご存知だろうか。これはアメリカの心理学者によって考案された自己分析ツールであり、自分と他人の自己に対する認識のズレを確認できるものだ。

カウンセラ―と相談をしていく中で、自分も他人も知っている自分の窓以外に自分も他人も知らない未知の窓を広げることができ、自分の新たな興味関心や可能性を見出すことができ、自分について深く知ることが求められる就職活動において有利になることは明らかだ。

ポストコロナ禍の就活

また、世界中に猛威をふるい、世の中の在り方を一変させた新型コロナウイルス。コロナ禍によって就職活動はどう変わったのか。萩原さんは「オンラインで情報を得ることが簡単になった結果、情報を取捨選択する選球眼を磨かないといけなくなった」と話す。

コロナ禍以前は説明会に行かないと企業について知ることができなかった。それが現在ではZoomなどといったオンラインで簡単にやり取りができるので、便利になった。これは喜ばしいことではあるが、情報量の増加は、一転して正確な情報とそうでない不確かな情報との区別が難しくなるという欠点もあるという。

確かにインターネットの発達により静岡に住んでいても県外の企業の情報の取得やオンライン面接をする機会が増えた。しかし、それによって得られる情報はまさに玉石混交の状態である。

例えば大学生が就活をするにあたってまず登録するであろう、就活情報産業大手のリクナビやマイナビといった就活情報サイト。これらのサイトには日本中の企業の情報が入ってくる。多くの就活生はこの情報に基づき企業に応募していくわけだが、誰もが知っているような企業ならともかく、知名度は高くないものの面白いことをやっている企業についての理解は表面上に留まってしまう傾向にある。

そこで必要になるのが情報を選定する力だ。インターネットで簡単に得られる表面上の情報ではなく、正確な情報や深い情報を見つける力が求められるようになっている。

就職支援室職員の様子

就職支援室の利用方法

最後に、もし就職支援室に相談に行きたい場合はどうすればいいか。相談には予約がいる。支援室の繁忙期に合間を縫って相談にいくよりは、閑散期に余裕をもって相談をしたいと考える人も多いだろう。この繁忙期、閑散期について萩原さんは、「企業の採用スケジュールに対応するために、それよりも少し前倒しして準備をしている」と話す。就職活動のおおまかな流れは、エントリーシート→筆記試験→面接となっているが、就職支援室ではこのパターンの時期に沿った準備をしている。

また、どのような学生が相談に来るべきかという質問に対し、「例えば、人によっては出遅れてしまったのではないか? と不安に感じる学生の方や早く動きすぎて早期内々定先で本当に良いのか? と悩む学生の方などは人によって異なるので一概には言えないが、自分の必要な時に来てほしい」と萩原さんは言う。この「自分の必要な時」というのは、エントリーシートの添削や面接の練習のように具体的にしてほしいことが定まっている人だけでなく、自分では何をしたらよいかわからないという人も活用してほしい。

キャリアカウンセラーの方々は学生の相談に対し、これまで静大生と向き合ってきた経験から適切なアドバイスをされている。

インタビューを終えて

静岡大学就職支援室の萩原さんへのインタビューを通じて静大生の就職活動について深掘りしてきた。人生を大きく左右する就職活動。萩原さんの言うとおり、就職支援室のような学内リソースを有効活用することが就職活動における一つの解となることが話を通じて見えてきた。そしてこの記事が皆さんの就職活動の一助となれば幸いだ。

(略歴)

萩原孝哉(はぎわら・たかや)

国内外のベンチャー企業で事業計画や人材開発室で採用活動に従事。2020年から静岡大学就職支援室に勤務。博士課程学生およびポストドクターを対象にした就職指導を主に担当。

取材班は尾﨑大晟、清水寿樹(いずれも、静岡大学「地域メディア論」履修生)。